|

|

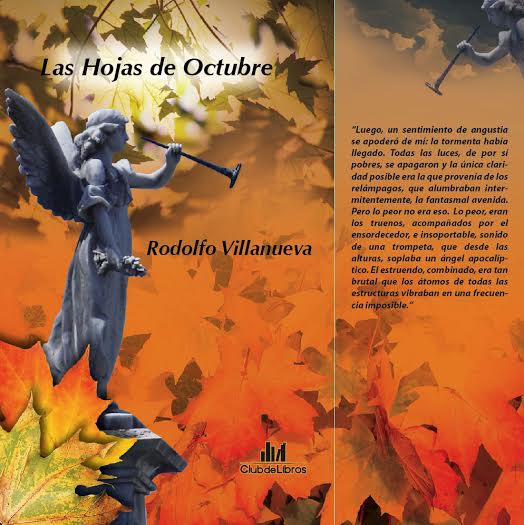

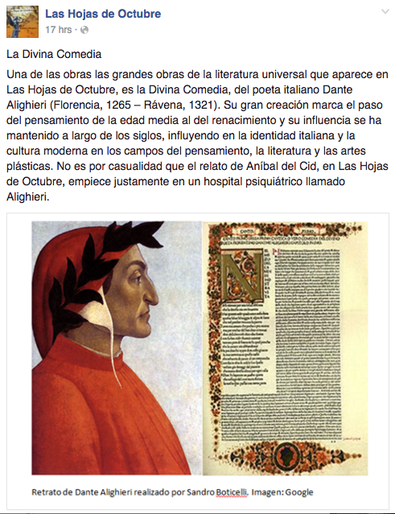

SolapaEn Las Hojas de Octubre, su primera novela, introduce al personaje Aníbal del Cid, cuya historia constituye una novedosa y original reinterpretación del eterno conflicto ente la libertad y el destino y cuya trama se inspira en algunos de los pasajes más sugestivos del mundo griego clásico, de la historia medieval y renacentista y de la literatura del siglo XX.

|

Contraportada del libro

¿Existe el destino? El historiador Aníbal del Cid nos cuenta de primera mano su fantástica historia. Un divorcio traumático le ha llevado al borde de la bancarrota emocional y laboral, por lo que decide dar un giro en su vida y empezar de cero en la mítica Ciudad Oscura, donde se topará con toda clase hechos sobrenaturales y en apariencia inconexos.

Inexplicables desapariciones tienen a las autoridades de la urbe perplejas e impotentes y a sus habitantes a un paso de la insurrección, más aun con las incendiarias intervenciones de El Arquitecto, enigmático personaje y líder de un movimiento apocalíptico que enardece los ánimos y anuncia nuevas calamidades.

En tan singular contexto Aníbal conoce a Mariana Cárdenas. A pesar de venir de mundos diametralmente opuestos sus vidas están unidas y nace entre ellos una historia de amor, que sin embargo tendrá un final signado por la tragedia. No todo es lo que parece y tras la fachada del poder y la riqueza, los Cárdenas guardan terribles secretos y crímenes inconfesables, que poco a poco se irán develando, mientras el tiempo corre, las desapariciones continúan y los oscuros acontecimientos del pasado vuelven para cobrar justicia.

Una historia de amor y muerte con final totalmente inesperado donde todas las historias se cruzan, y nadie sabe ya, cuáles son los límites entre lo real y lo fantástico, la cordura y la locura.

Inexplicables desapariciones tienen a las autoridades de la urbe perplejas e impotentes y a sus habitantes a un paso de la insurrección, más aun con las incendiarias intervenciones de El Arquitecto, enigmático personaje y líder de un movimiento apocalíptico que enardece los ánimos y anuncia nuevas calamidades.

En tan singular contexto Aníbal conoce a Mariana Cárdenas. A pesar de venir de mundos diametralmente opuestos sus vidas están unidas y nace entre ellos una historia de amor, que sin embargo tendrá un final signado por la tragedia. No todo es lo que parece y tras la fachada del poder y la riqueza, los Cárdenas guardan terribles secretos y crímenes inconfesables, que poco a poco se irán develando, mientras el tiempo corre, las desapariciones continúan y los oscuros acontecimientos del pasado vuelven para cobrar justicia.

Una historia de amor y muerte con final totalmente inesperado donde todas las historias se cruzan, y nadie sabe ya, cuáles son los límites entre lo real y lo fantástico, la cordura y la locura.

Capítulo 1: |

Un tránsito pesado: con Plutón en el horizonte © |

¿Por qué estoy aquí?

Los que conocen mi historia creen saber la respuesta, pero se equivocan, y por mucho. Hasta yo, de cuando en cuando, tengo dudas. A veces pienso que, mi vida ha sido una guerra circular entre la cordura y la locura, aunque con una muy leve ventaja a favor de la cordura. En unas he ganado y en otras he perdido. El sentido común dicta entonces que, cuando en una larga contienda las fuerzas están muy niveladas, nada se puede dar por seguro: siempre se ganan y pierden batallas. ¿Habré perdido la batalla decisiva?

Hubo un tiempo en que no sabía quién era: quizás un muerto vagando por el mundo de los vivos o quizás, muy al contrario, un vivo vagando por el mundo de los muertos. Seguramente en casos así, el orden de los factores, sí afecta el producto, pero a mí, eso ya no me importa, pues aquí he aprendido que en ocasiones, las leyes de la vida pueden tener una aritmética perversa.

Ayer hablé con el abogado García, tipo del que no me fío. Me dijo que, la semana pasada, hubo una junta médica, en la que tal parece, se ha decidido mi destino. “¡Mi destino!” Solo por respeto no le disparé a bocajarro, lo que pensaba: “¡No sea usted tan cretino! ¡Leguleyo de pacotilla! ¿Cuál destino? Mi destino empezó el día en que decidí venir a esta ciudad. Porque fue el día en que caí en esta fosa, cuando empecé a vivir el resto de mi vida… Todo lo que hubo antes, no fue más que un ensayo fallido, una preparación…. Pero usted con sus leyes y su corbata ridícula, qué va a saber del destino.” Pero no se lo dije, pues creo que es mejor esperar, observar, esperar, seguir esperando y ver qué deciden los amos y señores de este lugar. Todo es cuestión de horas y sabré el resultado…

Los que conocen mi historia creen saber la respuesta, pero se equivocan, y por mucho. Hasta yo, de cuando en cuando, tengo dudas. A veces pienso que, mi vida ha sido una guerra circular entre la cordura y la locura, aunque con una muy leve ventaja a favor de la cordura. En unas he ganado y en otras he perdido. El sentido común dicta entonces que, cuando en una larga contienda las fuerzas están muy niveladas, nada se puede dar por seguro: siempre se ganan y pierden batallas. ¿Habré perdido la batalla decisiva?

Hubo un tiempo en que no sabía quién era: quizás un muerto vagando por el mundo de los vivos o quizás, muy al contrario, un vivo vagando por el mundo de los muertos. Seguramente en casos así, el orden de los factores, sí afecta el producto, pero a mí, eso ya no me importa, pues aquí he aprendido que en ocasiones, las leyes de la vida pueden tener una aritmética perversa.

Ayer hablé con el abogado García, tipo del que no me fío. Me dijo que, la semana pasada, hubo una junta médica, en la que tal parece, se ha decidido mi destino. “¡Mi destino!” Solo por respeto no le disparé a bocajarro, lo que pensaba: “¡No sea usted tan cretino! ¡Leguleyo de pacotilla! ¿Cuál destino? Mi destino empezó el día en que decidí venir a esta ciudad. Porque fue el día en que caí en esta fosa, cuando empecé a vivir el resto de mi vida… Todo lo que hubo antes, no fue más que un ensayo fallido, una preparación…. Pero usted con sus leyes y su corbata ridícula, qué va a saber del destino.” Pero no se lo dije, pues creo que es mejor esperar, observar, esperar, seguir esperando y ver qué deciden los amos y señores de este lugar. Todo es cuestión de horas y sabré el resultado…

Jueves por la mañana. Un par de enfermeros me sacan de la pasmosa rutina que es este lugar.

—El director quiere hablar con usted. Ahora mismo.

A paso casi marcial, atravesamos un laberinto de puertas y angostos pasillos, con una pinta tan lúgubre que no hay forma. El sanatorio es más grande de lo que jamás hubiera imaginado.

Tras recorrer un buen trecho, casi como saliendo de un túnel, desembocamos en un jardín interior en cuyo centro una fuente lanza chorrillos de agua que caen, como si fueran los restos destilados de antiguas tristezas, sobre un estanque tapizado de plantas acuáticas y miles de hojas muertas. Al frente, un edificio de dos pisos, cuyo estilo arquitectónico rompe con el tedio de los pabellones y pasillos monocromos del hospital, me hace pensar, sin lugar a dudas, que hemos llegado al final del trayecto. Entonces… ¡que sea lo tenga que ser!

El director, que no me cae ni mal ni bien, es un hombre de talla pequeña, cabello escaso y que usa unos anteojos siempre caídos. Si no fuera por la placa con su nombre sobre el escritorio y por su elegante traje azul con rayas, pasaría como cualquier otro burócrata de mediano rango y no como el jefe supremo del lugar.

—Buenos días, señor Del Cid. No cabe duda: cada día se le ve mejor– me estrecha la mano, mientras hace un ademán para que tome asiento. Sin embargo, sus gestos acartonados no pueden ocultar la repulsión que siente por mí. Este infeliz no engañaría ni al más cándido. Para mí es más que evidente. Solo quiere cumplir con un formalismo indeseable y dar por terminado el asunto.

—Gracias, director. Aunque en su caso no puedo decir lo mismo. Parece cansado. Mucho trabajo, supongo– devuelvo el golpe y le doy una dosis de su propio cinismo.

El director me lanza una mirada de odio, pero deduzco que no le interesa, ni de lejos, entablar una batalla dialéctica. Además, en el fondo debe de estar feliz, pues sabe que al cruzar la puerta de su despacho dejaré de ser un problema y me convertiré en un muerto viviente, aunque no en el sentido que esa palabra tiene en el sanatorio.

—De seguro que su abogado le ha tenido al tanto de su, digamos, condición médico-legal. Pues bien, voy al grano. La junta médica ha llegado a la conclusión de que su presencia aquí ya no es necesaria.

A paso casi marcial, atravesamos un laberinto de puertas y angostos pasillos, con una pinta tan lúgubre que no hay forma. El sanatorio es más grande de lo que jamás hubiera imaginado.

Tras recorrer un buen trecho, casi como saliendo de un túnel, desembocamos en un jardín interior en cuyo centro una fuente lanza chorrillos de agua que caen, como si fueran los restos destilados de antiguas tristezas, sobre un estanque tapizado de plantas acuáticas y miles de hojas muertas. Al frente, un edificio de dos pisos, cuyo estilo arquitectónico rompe con el tedio de los pabellones y pasillos monocromos del hospital, me hace pensar, sin lugar a dudas, que hemos llegado al final del trayecto. Entonces… ¡que sea lo tenga que ser!

El director, que no me cae ni mal ni bien, es un hombre de talla pequeña, cabello escaso y que usa unos anteojos siempre caídos. Si no fuera por la placa con su nombre sobre el escritorio y por su elegante traje azul con rayas, pasaría como cualquier otro burócrata de mediano rango y no como el jefe supremo del lugar.

—Buenos días, señor Del Cid. No cabe duda: cada día se le ve mejor– me estrecha la mano, mientras hace un ademán para que tome asiento. Sin embargo, sus gestos acartonados no pueden ocultar la repulsión que siente por mí. Este infeliz no engañaría ni al más cándido. Para mí es más que evidente. Solo quiere cumplir con un formalismo indeseable y dar por terminado el asunto.

—Gracias, director. Aunque en su caso no puedo decir lo mismo. Parece cansado. Mucho trabajo, supongo– devuelvo el golpe y le doy una dosis de su propio cinismo.

El director me lanza una mirada de odio, pero deduzco que no le interesa, ni de lejos, entablar una batalla dialéctica. Además, en el fondo debe de estar feliz, pues sabe que al cruzar la puerta de su despacho dejaré de ser un problema y me convertiré en un muerto viviente, aunque no en el sentido que esa palabra tiene en el sanatorio.

—De seguro que su abogado le ha tenido al tanto de su, digamos, condición médico-legal. Pues bien, voy al grano. La junta médica ha llegado a la conclusión de que su presencia aquí ya no es necesaria.

—El director quiere hablar con usted. Ahora mismo.

A paso casi marcial, atravesamos un laberinto de puertas y angostos pasillos, con una pinta tan lúgubre que no hay forma. El sanatorio es más grande de lo que jamás hubiera imaginado.

Tras recorrer un buen trecho, casi como saliendo de un túnel, desembocamos en un jardín interior en cuyo centro una fuente lanza chorrillos de agua que caen, como si fueran los restos destilados de antiguas tristezas, sobre un estanque tapizado de plantas acuáticas y miles de hojas muertas. Al frente, un edificio de dos pisos, cuyo estilo arquitectónico rompe con el tedio de los pabellones y pasillos monocromos del hospital, me hace pensar, sin lugar a dudas, que hemos llegado al final del trayecto. Entonces… ¡que sea lo tenga que ser!

El director, que no me cae ni mal ni bien, es un hombre de talla pequeña, cabello escaso y que usa unos anteojos siempre caídos. Si no fuera por la placa con su nombre sobre el escritorio y por su elegante traje azul con rayas, pasaría como cualquier otro burócrata de mediano rango y no como el jefe supremo del lugar.

—Buenos días, señor Del Cid. No cabe duda: cada día se le ve mejor– me estrecha la mano, mientras hace un ademán para que tome asiento. Sin embargo, sus gestos acartonados no pueden ocultar la repulsión que siente por mí. Este infeliz no engañaría ni al más cándido. Para mí es más que evidente. Solo quiere cumplir con un formalismo indeseable y dar por terminado el asunto.

—Gracias, director. Aunque en su caso no puedo decir lo mismo. Parece cansado. Mucho trabajo, supongo– devuelvo el golpe y le doy una dosis de su propio cinismo.

El director me lanza una mirada de odio, pero deduzco que no le interesa, ni de lejos, entablar una batalla dialéctica. Además, en el fondo debe de estar feliz, pues sabe que al cruzar la puerta de su despacho dejaré de ser un problema y me convertiré en un muerto viviente, aunque no en el sentido que esa palabra tiene en el sanatorio.

—De seguro que su abogado le ha tenido al tanto de su, digamos, condición médico-legal. Pues bien, voy al grano. La junta médica ha llegado a la conclusión de que su presencia aquí ya no es necesaria.

A paso casi marcial, atravesamos un laberinto de puertas y angostos pasillos, con una pinta tan lúgubre que no hay forma. El sanatorio es más grande de lo que jamás hubiera imaginado.

Tras recorrer un buen trecho, casi como saliendo de un túnel, desembocamos en un jardín interior en cuyo centro una fuente lanza chorrillos de agua que caen, como si fueran los restos destilados de antiguas tristezas, sobre un estanque tapizado de plantas acuáticas y miles de hojas muertas. Al frente, un edificio de dos pisos, cuyo estilo arquitectónico rompe con el tedio de los pabellones y pasillos monocromos del hospital, me hace pensar, sin lugar a dudas, que hemos llegado al final del trayecto. Entonces… ¡que sea lo tenga que ser!

El director, que no me cae ni mal ni bien, es un hombre de talla pequeña, cabello escaso y que usa unos anteojos siempre caídos. Si no fuera por la placa con su nombre sobre el escritorio y por su elegante traje azul con rayas, pasaría como cualquier otro burócrata de mediano rango y no como el jefe supremo del lugar.

—Buenos días, señor Del Cid. No cabe duda: cada día se le ve mejor– me estrecha la mano, mientras hace un ademán para que tome asiento. Sin embargo, sus gestos acartonados no pueden ocultar la repulsión que siente por mí. Este infeliz no engañaría ni al más cándido. Para mí es más que evidente. Solo quiere cumplir con un formalismo indeseable y dar por terminado el asunto.

—Gracias, director. Aunque en su caso no puedo decir lo mismo. Parece cansado. Mucho trabajo, supongo– devuelvo el golpe y le doy una dosis de su propio cinismo.

El director me lanza una mirada de odio, pero deduzco que no le interesa, ni de lejos, entablar una batalla dialéctica. Además, en el fondo debe de estar feliz, pues sabe que al cruzar la puerta de su despacho dejaré de ser un problema y me convertiré en un muerto viviente, aunque no en el sentido que esa palabra tiene en el sanatorio.

—De seguro que su abogado le ha tenido al tanto de su, digamos, condición médico-legal. Pues bien, voy al grano. La junta médica ha llegado a la conclusión de que su presencia aquí ya no es necesaria.